So finden Sie die günstigste Solaranlage

Einspeisevergütung 2024

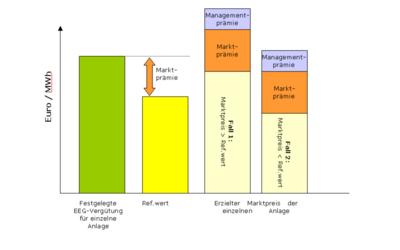

Strom aus Photovoltaikanlagen wird über die Einspeisevergütung gefördert. Dabei erhält der Anlagenbetreiber eine festgelegte Vergütung für eingespeisten Solarstrom über einen Zeitraum von 20 Jahren garantiert. Die bis Anfang 2024 ausgesetzte Degression der Einspeisevergütung wird nun wieder aufgenommen. Zum 1. Februar 2024 und 1. August 2024 reduzieren sich die Vergütungssätze für Teileinspeisung und Volleinspeisung.

Das Wichtigste in Kürze

- Ab dem 1. Februar 2024 erfolgt eine halbjährliche Reduzierung der Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen um 1 Prozent. Für Anlagen bis 10 kWp ergeben sich Vergütungssätze von 8,1 Cent pro kWh bei Teileinspeisung und 12,9 Cent pro kWh bei Volleinspeisung.

- Diese Sätze reduzieren sich ab dem 1. August 2024 auf 8,0 Cent bzw. 12,8 Cent pro kWh.

- Neu hinzugekommen sind Vergütungen für Volleinspeiser. PV-Anlagen bis 10 kWp erhalten nun 13,0 Cent pro kWh, während größere Volleinspeise-Anlagen ab 11 kWp mit 10,9 Cent pro kWh vergütet werden.

- Im Rahmen der Novelle des EEG im Juli 2022 wurde die feste Vergütung für die (teilweise) Einspeisung von eigenem Solarstrom ("Überschusseinspeisung") erhöht, und die Degression der Sätze wurde bis Anfang 2024 ausgesetzt.

Die festgelegten Änderungen gemäß Abschnitt 49 des Erneuerbare-Energie-Gesetzes (EEG) 2023 betreffen ausschließlich Neuanlagen, die nach dem 31. Januar 2024 in Betrieb genommen werden. Beachten Sie, dass nur Kleinanlagen bis einschließlich 100 kWp eine feste Einspeisevergütung für nicht selbst verbrauchten Strom erhalten können, während größere Anlagen in die Direktvermarktung müssen.

Aktuelle Einspeise-Vergütungssätze 2023 und 2024

| Datum Inbetriebnahme | Art der Einspeisung | bis 10 kWp | 10 bis 40 kWp | 40 bis 100 kWp |

|---|---|---|---|---|

| 01.01.2023 bis 31.01.2024 | Teileinspeisung | 8,2 ct./kWh | 7,1 ct./kWh | 5,8 ct./kWh |

| Volleinspeisung | 13,0 ct./kWh | 10,9 ct./kWh | 10,9 ct./kWh | |

| 01.02.2024 bis 31.07.2024 | Teileinspeisung | 8,1 ct./kWh | 7,0 ct./kWh | 5,7 ct./kWh |

| Volleinspeisung | 12,9 ct./kWh | 10,8 ct./kWh | 10,8 ct./kWh | |

| ab 01.08.2024 | Teileinspeisung | 8,0 ct./kWh | 6,9 ct./kWh | 5,6 ct./kWh |

| Volleinspeisung | 12,8 ct./kWh | 10,7 ct./kWh | 10,7 ct./kWh |

Degression der Einspeisevergütung seit 2019

| Inbetriebnahme | bis 10 kWP | bis 40 kWp | bis 100 kWp |

|---|---|---|---|

| 1.2.2024 | 8,10 Cent | 7,10 Cent | 5,80 Cent |

| 1.8.2022 | 8,60 Cent | 7,50 Cent | 6,20 Cent |

| 1.7.2022 | 6,24 Cent | 6,06 Cent | 4,74 Cent |

| 1.6.2022 | 6,34 Cent | 6,15 Cent | 4,81 Cent |

| 1.5.2022 | 6,43 Cent | 6,25 Cent | 4,88 Cent |

| 1.4.2022 | 6,53 Cent | 6,34 Cent | 4,96 Cent |

| 1.3.2022 | 6,63 Cent | 6,44 Cent | 5,03 Cent |

| 1.2.2022 | 6,73 Cent | 6,53 Cent | 5,11 Cent |

| 1.1.2022 | 6,83 Cent | 6,63 Cent | 5,19 Cent |

| 1.12.2021 | 6,93 Cent | 6,73 Cent | 5,27 Cent |

| 1.11.2021 | 7,03 Cent | 6,83 Cent | 5,35 Cent |

| 1.10.2021 | 7,14 Cent | 6,94 Cent | 5,43 Cent |

| 1.9.2021 | 7,25 Cent | 7,04 Cent | 5,51 Cent |

| 1.8.2021 | 7,36 Cent | 7,15 Cent | 5,60 Cent |

| 1.7.2021 | 7,47 Cent | 7,25 Cent | 5,68 Cent |

| 1.6.2021 | 7,58 Cent | 7,36 Cent | 5,77 Cent |

| 1.5.2021 | 7,69 Cent | 7,47 Cent | 5,86 Cent |

| 1.4.2021 | 7,81 Cent | 7,59 Cent | 5,95 Cent |

| 1.3.2021 | 7,92 Cent | 7,70 Cent | 6,04 Cent |

| 1.2.2021 | 8,04 Cent | 7,81 Cent | 6,13 Cent |

| 1.1.2021 | 8,16 Cent | 7,93 Cent | 6,22 Cent |

| 1.12.2020 | 8,32 Cent | 8,09 Cent | 6,34 Cent |

| 1.11.2020 | 8,48 Cent | 8,24 Cent | 6,46 Cent |

| 1.10.2020 | 8,64 Cent | 8,40 Cent | 6,59 Cent |

| 1.9.2020 | 8,77 Cent | 8,53 Cent | 6,69 Cent |

| 1.8.2020 | 8,90 Cent | 8,65 Cent | 6,79 Cent |

| 1.7.2020 | 9,03 Cent | 8,78 Cent | 6,89 Cent |

| 1.6.2020 | 9,17 Cent | 8,91 Cent | 7,00 Cent |

| 1.5.2020 | 9,30 Cent | 9,04 Cent | 7,10 Cent |

| 1.4.2020 | 9,44 Cent | 9,18 Cent | 7,21 Cent |

| 1.3.2020 | 9,58 Cent | 9,31 Cent | 7,31 Cent |

| 1.2.2020 | 9,72 Cent | 9,45 Cent | 7,42 Cent |

| 1.1.2020 | 9,87 Cent | 9,59 Cent | 7,54 Cent |

| 1.12.2019 | 9,97 Cent | 9,69 Cent | 7,62 Cent |

| 1.11.2019 | 10,08 Cent | 9,79 Cent | 7,70 Cent |

| 1.10.2019 | 10,18 Cent | 9,90 Cent | 7,78 Cent |

| 1.9.2019 | 10,33 Cent | 10,04 Cent | 7,89 Cent |

| 1.8.2019 | 10,48 Cent | 10,19 Cent | 8,01 Cent |

| 1.7.2019 | 10,64 Cent | 10,34 Cent | 8,13 Cent |

| 1.6.2019 | 10,79 Cent | 10,50 Cent | 8,25 Cent |

| 1.5.2019 | 10,95 Cent | 10,65 Cent | 8,38 Cent |

| 1.4.2019 | 11,11 Cent | 10,81 Cent | 8,50 Cent |

| 1.3.2019 | 11,23 Cent | 10,92 Cent | 8,99 Cent |

| 1.2.2019 | 11,35 Cent | 11,03 Cent | 9,47 Cent |

| 1.1.2019 | 11,47 Cent | 11,15 Cent | 9,96 Cent |

Degression

Die Höhe der Einspeisevergütung wird regelmäßig überprüft und angepasst. Damit wird das Ziel verfolgt, das Tempo des Zubaus politisch zu steuern. Ein zu langsamer Zubau würde daher zu einer Erhöhung der Einspeisevergütung führen, was allerdings in der Praxis aufgrund des großen Erfolgs der Photovoltaik in Deutschland nicht passiert. Die Vergütung wird regelmäßig gesenkt, um den Zubau zu verlangsamen. Diese dynamische Anpassung der Einspeisevergütung wird auch als „atmender Deckel“ bezeichnet.

Zu beachten ist, dass die Degression der Einspeisevergütung keine Bestandsanlagen betrifft, sondern nur zukünftige Neuinstallationen. Die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme zugesagte Vergütungshöhe ist von zukünftigen Absenkungen nicht betroffen.

Unterteilung nach Anlagenklassen

Grundsätzlich gilt, dass die Photovoltaik Einspeisevergütung umso niedriger ausfällt, je größer die Anlage ist. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass der Anschaffungspreis pro Kilowatt Nennleistung für größere PV-Anlagen niedriger ist. Unterschieden wird auch zwischen Dachanlagen und Freiflächenanlagen.

von Wolfgang E. aus Karlsruhe

Solar-Experten in Ihrer Nähe finden & kostenlos Angebote anfordern!

SUCHENAuszahlung durch den Netzbetreiber

Ausgezahlt wird die Einspeisevergütung vom lokalen Stromnetzbetreiber, an dessen Netz die Photovoltaikanlage angeschlossen wird. Dieser ist an den Preis gebunden, der staatlich als Einspeisevergütung vorgegeben ist. Im Normalfall kann der Netzbetreiber beim Verkauf dieses Stroms nur einen deutlich niedrigeren Preis erzielen. Die dadurch entstehenden Verluste werden ihm erstattet, die dazu erforderlichen Mittel stammen aus der EEG-Umlage, die jeder Haushalt und viele Gewerbetriebe entrichten müssen.

Probleme der Einspeisevergütung

Aufgrund der langfristigen Förderzusagen ist ein großer Teil der über die EEG-Umlage erzielten Einnahmen entsprechend langfristig gebunden. Daher können auch mit deutlichen Absenkungen der Vergütungssätze nur geringe Einsparungen erzielt werden. Auch die Idee, über die Höhe der Einspeisevergütung das Zubautempo dosiert steuern zu können, ist in der Vergangenheit regelmäßig gescheitert. Die Einspeisevergütung macht Photovoltaikanlagen zu einer sehr sicheren Investition, die auch bei geringeren Renditeerwartungen attraktiv ist.

Ausblick

Mit dem letzten Solarkompromiss hat die deutsche Politik de facto vor diesem Steuerungsproblem kapituliert. Beschlossen wurde im Kern, solange an der bisherigen Praxis der allmählichen Degression der Einspeisevergütung festzuhalten, bis das Gesamtausbauziel erreicht wird. Zu diesem Zeitpunkt wird die Förderung komplett eingestellt. Sehr vage wurde in einer Protokollnotiz festgehalten, dass die dann amtierende Bundesregierung einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen unterbreiten wird.

Aktuell besteht noch eine hohe Investitionssicherheit

Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft wird es für Neuanlagen keine so hohe Investitionssicherheit mehr geben wie in den letzten beiden Jahrzehnten. Interessenten sollten sich daher bald entscheiden. Die Einspeisevergütung wird bis zu ihrem endgültigen Aus kontinuierlich sinken. In unserem Solarrechner können Sie kostenlos und unverbindlich die Vergütung der geplanten Photovoltaikanlage berechnen.

Letzte Aktualisierung: 06.02.2024